Créer une communauté d’énergie permet aux citoyens, entreprises et collectivités de collaborer pour produire et partager une énergie durable.

Pourquoi créer une communauté d’énergie ?

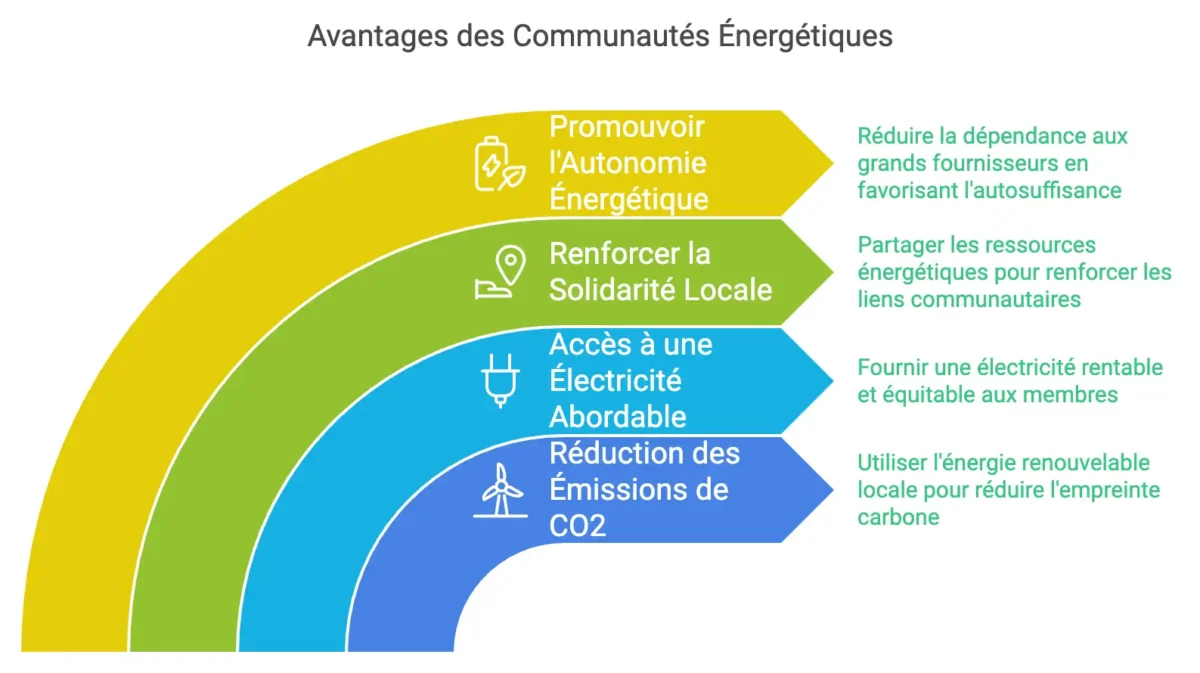

Les communautés énergétiques représentent une réponse innovante à la crise climatique et aux défis énergétiques actuels. Elles permettent de :

- Réduire les émissions de CO2 grâce à une énergie renouvelable locale.

- Donner accès à une électricité moins coûteuse et plus équitable.

- Renforcer la solidarité locale en partageant les ressources énergétiques.

- Favoriser l’autonomie énergétique et réduire la dépendance aux grands fournisseurs.

En réunissant citoyens, entreprises et collectivités, ces initiatives transforment la façon dont l’énergie est produite et consommée.

Les étapes pour créer une communauté d’énergie

1. Identifier les besoins énergétiques locaux

La première étape pour créer une communauté d’énergie est d’analyser les besoins locaux. Cela implique de :

- Évaluer la consommation énergétique des ménages, entreprises et infrastructures publiques.

- Identifier les ressources renouvelables disponibles (ensoleillement, vent, biomasse).

- Repérer les zones où les installations énergétiques seraient les plus efficaces.

Une étude préliminaire est essentielle pour garantir la viabilité du projet et répondre aux attentes des participants.

2. Rassembler un collectif engagé

Une communauté d’énergie repose sur la collaboration. Il est donc crucial de réunir :

- Les citoyens : habitants intéressés par des solutions d’énergie durable.

- Les entreprises : acteurs locaux prêts à fournir des équipements ou à investir dans le projet.

- Les collectivités locales : elles jouent un rôle clé pour encadrer, financer et promouvoir le projet.

Une fois le collectif formé, il est important de définir des objectifs communs et de clarifier les rôles de chaque acteur.

3. Développer un plan économique

Un modèle économique solide est indispensable pour garantir le succès d’une communauté énergétique. Voici quelques points à considérer :

- Calculer le budget nécessaire pour les installations (panneaux solaires, éoliennes, batteries).

- Rechercher des subventions publiques ou des financements privés.

- Évaluer les revenus possibles grâce à la vente des surplus d’énergie au réseau.

Un financement participatif peut également être envisagé pour impliquer les membres de la communauté dès le départ.

4. Choisir les technologies adaptées

Les choix technologiques jouent un rôle crucial dans la réussite du projet. Parmi les solutions courantes :

- Panneaux solaires : adaptés pour les zones bénéficiant d’un bon ensoleillement.

- Éoliennes : idéales pour les régions venteuses.

- Batteries de stockage : essentielles pour stocker l’énergie produite en surplus.

- Compteurs intelligents : permettent de suivre la production et la consommation en temps réel.

Les technologies choisies doivent être adaptées aux ressources locales et aux besoins de la communauté.

5. Créer une structure juridique

Pour formaliser le projet, il est important de créer une structure juridique. Cela peut être :

- Une coopérative énergétique, où chaque membre détient une part du projet.

- Une association, si le but principal est non lucratif.

- Une société, pour des projets plus ambitieux avec des partenariats privés.

Cette structure juridique permet de clarifier les responsabilités, de gérer les finances et de garantir la transparence entre les membres.

6. Mettre en place les infrastructures

Une fois les financements obtenus et la structure juridique définie, il est temps de lancer les installations. Cela comprend :

- La pose des panneaux solaires ou des éoliennes.

- L’installation de systèmes de stockage et de compteurs intelligents.

- La connexion au réseau local pour partager ou vendre les surplus d’énergie.

Il est recommandé de travailler avec des entreprises locales spécialisées dans les énergies renouvelables pour garantir un travail de qualité.

Les défis à relever

Créer une communauté d’énergie n’est pas sans obstacles. Parmi les défis les plus courants :

1. Obtenir le financement

Les coûts initiaux des installations peuvent être élevés. Il est donc essentiel de chercher des subventions, des prêts à taux réduit ou des partenariats.

2. Naviguer dans les régulations

Les lois sur les communautés énergétiques varient selon les régions et les pays. Il est crucial de bien comprendre le cadre législatif pour éviter les obstacles administratifs.

3. Mobiliser les participants

Convaincre les citoyens et les entreprises de rejoindre la communauté demande du temps et des efforts. La sensibilisation est une étape clé pour assurer le succès du projet.

Exemples de communautés énergétiques réussies

Pour s’inspirer, voici quelques exemples concrets :

- Ecopower (Belgique) : une coopérative énergétique regroupant des milliers de membres pour produire et partager de l’énergie verte.

- Som Energia (Espagne) : une coopérative citoyenne qui promeut les énergies renouvelables dans toute la région.

- Microgrids aux États-Unis : des réseaux locaux qui permettent de connecter plusieurs foyers à une source d’énergie renouvelable.

Ces initiatives montrent qu’avec une bonne organisation et une vision claire, les communautés énergétiques peuvent transformer nos systèmes énergétiques.

Conclusion

Créer une communauté d’énergie est une démarche ambitieuse, mais essentielle pour répondre aux défis climatiques et énergétiques. En rassemblant les citoyens, les entreprises et les collectivités autour d’un projet commun, il est possible de produire une énergie durable, locale et accessible à tous. Avec une planification rigoureuse et des solutions adaptées, votre communauté énergétique peut devenir un modèle pour un avenir plus vert et plus équitable.

Bio-ingénieure de formation, Fanny Vandenberg est consultante spécialisée dans les énergies renouvelables. Passionnée par la transition énergétique et profondément convaincue de l’urgence climatique, elle accompagne collectivités, entreprises et porteurs de projets dans le développement de solutions durables et concrètes.

Son expertise couvre l’analyse des systèmes énergétiques, l’optimisation de la performance environnementale et l’intégration des énergies solaires, éoliennes, biomasses ou hydrauliques. Grâce à sa vision systémique et scientifique, elle propose des stratégies sur mesure, à la fois réalistes, innovantes et respectueuses des écosystèmes.

0 commentaires